堀川を清流に

| 堀川1000人調査隊2010 活動の記録 |

|

速報!

春の大潮 堀川一斉調査についてのご報告

実施日 平成27年4月20日(月)

⇒調査報告書(PDF)はこちらからダウンロードできます。

事務局より 平成27年5月18日

第16回、堀川1000人調査隊会議で事務局から提案させていただいた、春の大潮一斉調査について

多くの調査隊の方々にご協力いただきまして、本当にありがとうございました。

当日はあいにくの悪天候であったため、日にちをずらして調査を実施していただいた隊もあり、

心より感謝します。

今回の一斉調査によって観察された事象、事実などを下記にまとめ、ご報告させていただきすので

ご覧いただければ幸いです。

|

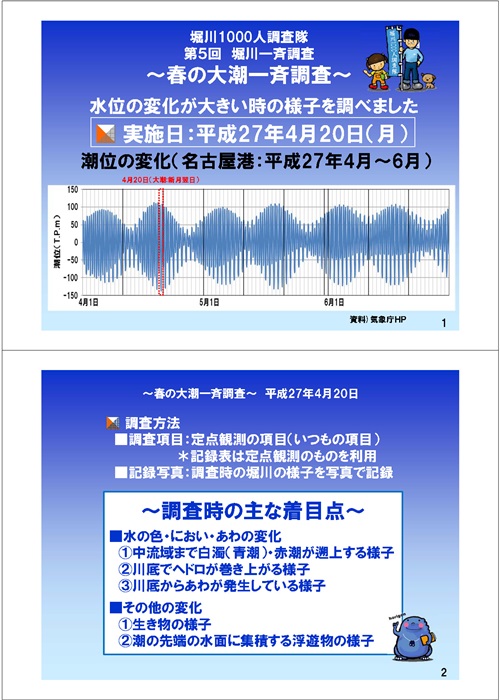

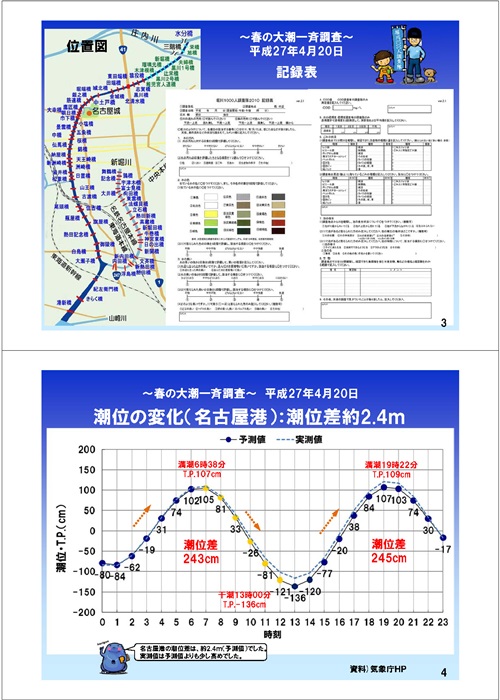

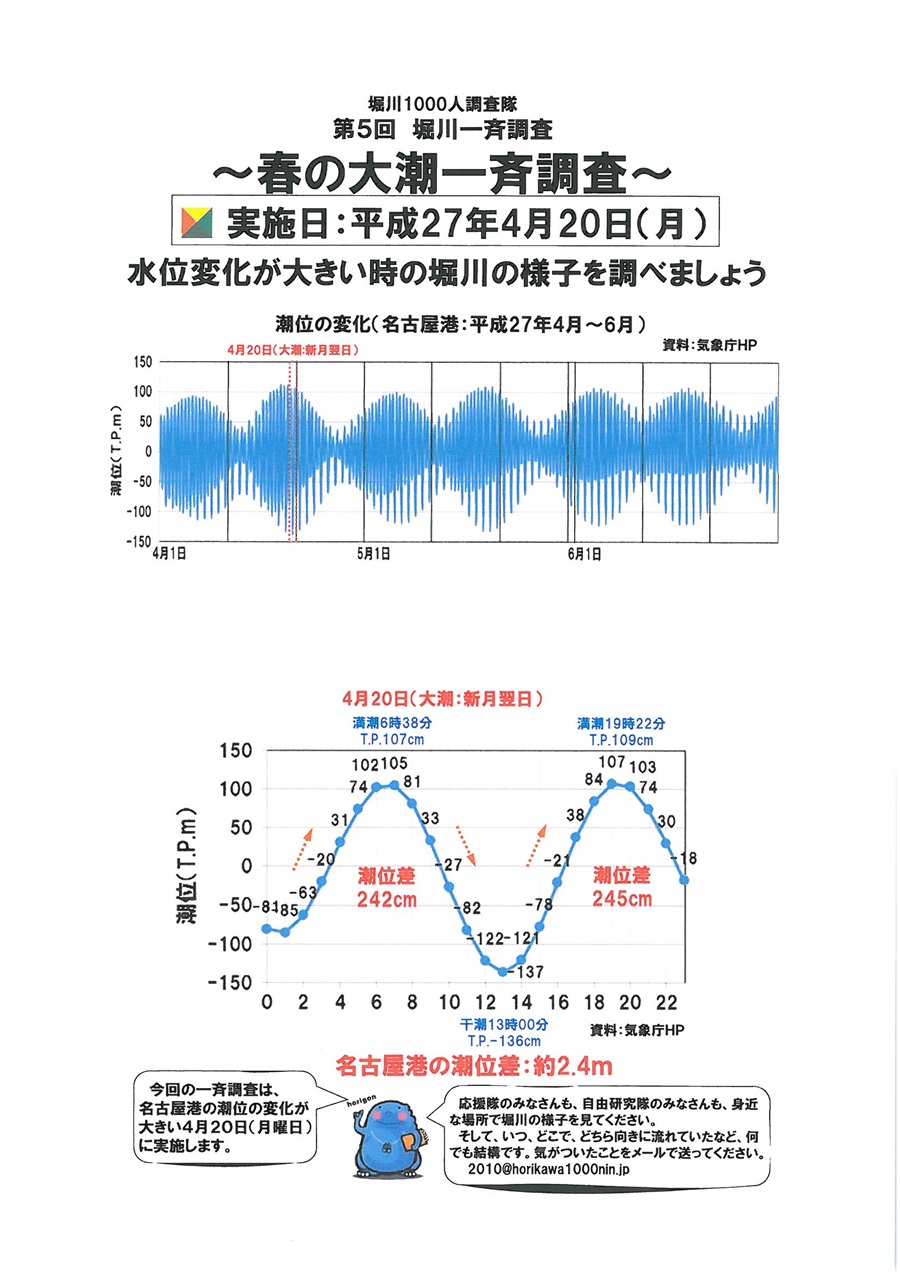

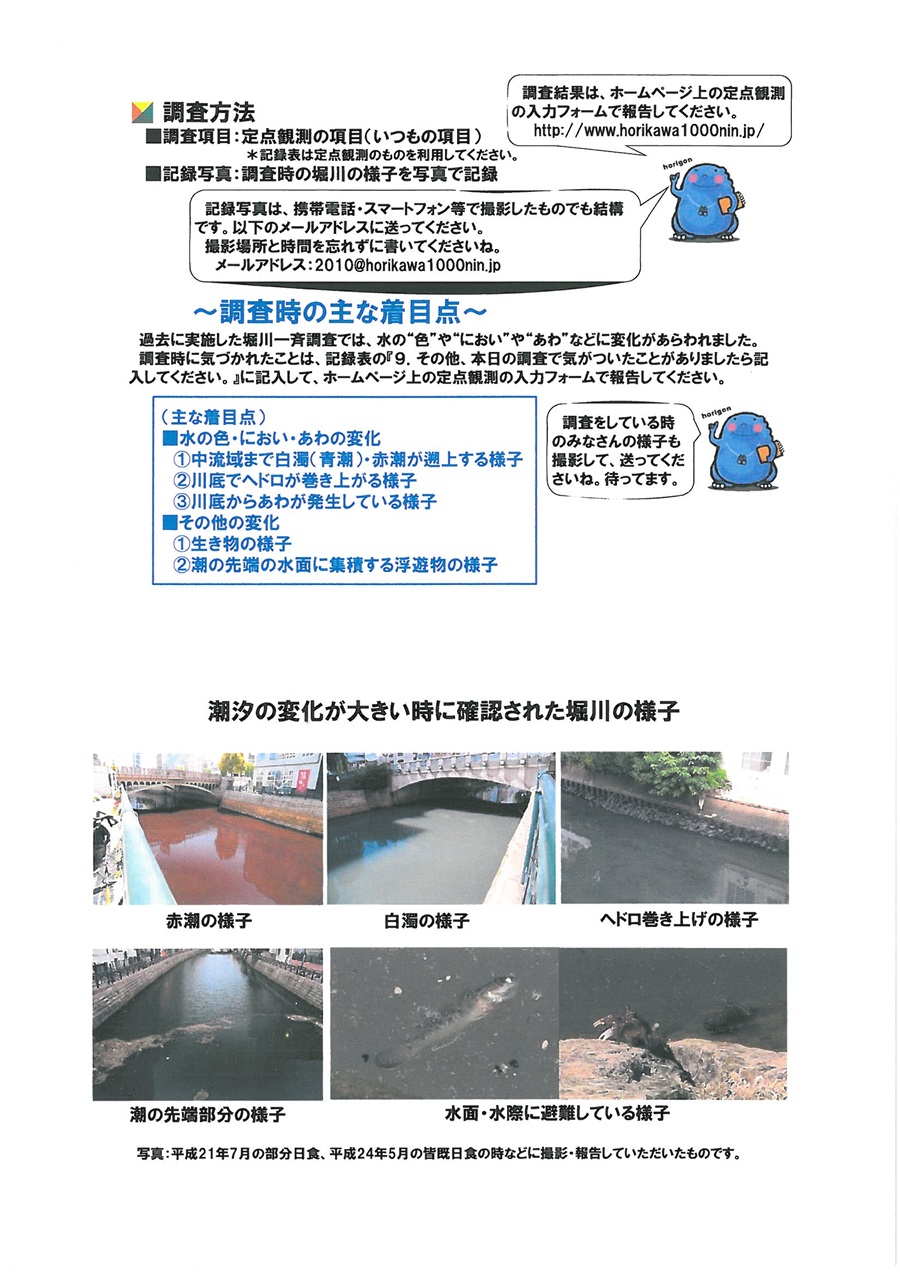

この一斉調査の主旨 これまで、堀川1000人調査隊では、日食や月食のときの、潮の干満の大きな いわゆる特別な大潮の日に、調査隊の皆さんに呼びかけさせていただき、 一斉調査を実施してきました。 これまで実施した調査で、潮汐の変化が大きな時には、堀川では 水の色やにおい、あわなどに次のような現象が確認、記録されています。 赤潮が発生 川の色の白濁 ヘドロの巻き上げ 潮の先端部分が動く様子 生きものが水面や水際に避難している様子 一方で、日食や月食は、必ずしも毎年同じ時期におきるわけではないため、 前年との比較、長期的なデータの蓄積という意味で工夫の余地がありました。 そこで、今年は春先の潮位差の大きな日を選んで、「春の大潮一斉調査」と いう試みを実施させていただきました。 先のような点に着目して調査隊に呼びかけさせていただきましたところ 当日はかなり強い雨が降るという悪天候にもかかわらず、数多くのレポートを いただきました。 また悪天候を避けて、この日の前後に調査をしていただいた調査隊からも レポートをたくさんいただきました。 本当にありがとうございました。 そのレポートを速報ベースでまとめたものを、ここにご報告させていただきます。 |

|

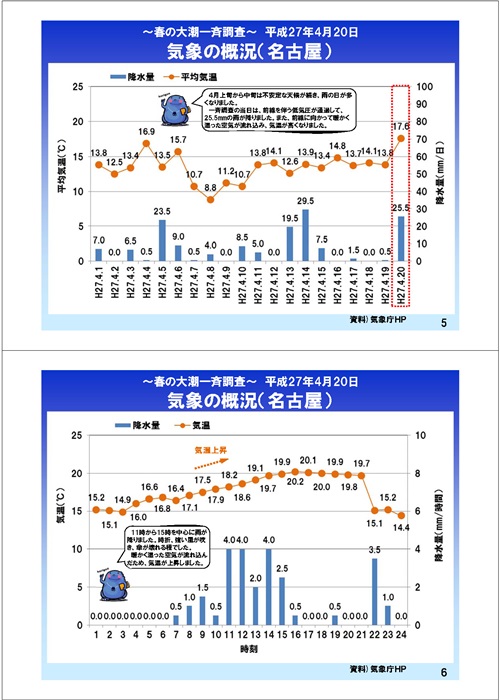

この日の名古屋港の潮位差は、約2.4m(予測値)でした。 当日悪天候(低気圧が通過)したこともあってか、実測値は 予測値よりも少し高めでした。 |

|

4月上旬から中旬は不安定な天候が続き、雨の日が多くなりました。 一斉調査の当日は、前線を伴う低気圧が通過して、25.5mmの雨が降りました。 また、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、気温が高くなりました。 |

|

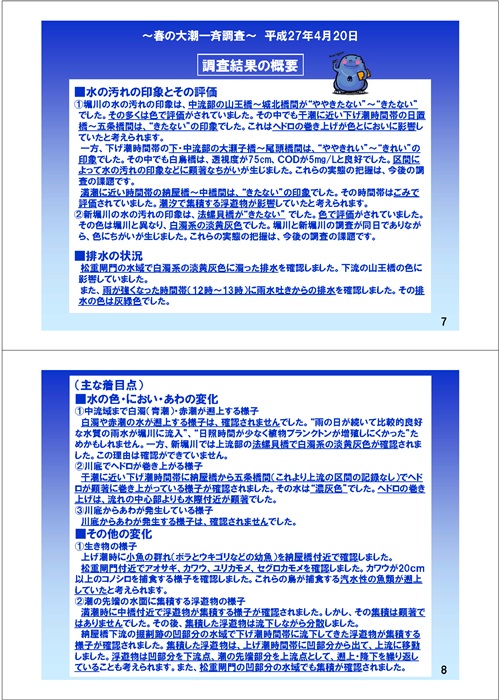

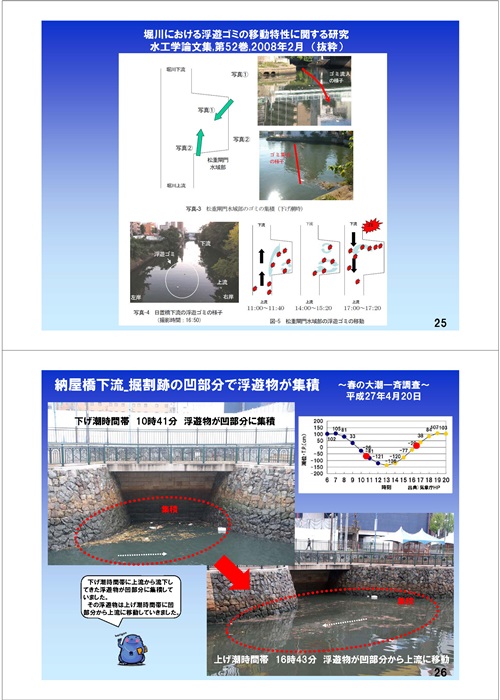

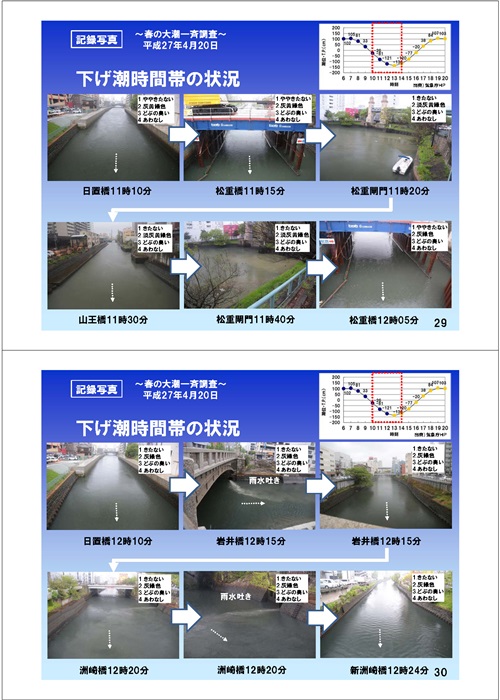

調査結果の概要は左記の通りですが、ポイントは次の点です。 1.この日は、区間によって、「水の汚れの印象」などに顕著な違いが生じました。 例: 同じ下げ潮時間帯であるのに、日置橋~五条橋間は「きたない」印象であったが 白鳥橋では「きれい」な印象で評価されていた。 2.満潮に近い時間帯の納屋橋~中橋付近は、「きたない」印象があり、 その理由はゴミで評価されていた。 潮汐で集積する浮遊物が、きたない印象を与えていた可能性がある。 3.新堀川と堀川が、同日に調査したにもかかわらず、新堀川は白濁系の淡黄灰色で 堀川とは色に違いが生じていた。 これらの実態の把握は、今後の調査の課題です。 調査で着目した点と結果について 1.白濁や赤潮の遡上について 堀川では確認されませんでした。 新堀川では白濁系の色が確認されました。 2.川底でヘドロが巻き上がっている様子 干潮に近い下げ潮時間帯に、納屋橋~五条橋間でヘドロが顕著に巻き上がって いる様子が確認され、その水は、「濃灰色」でした。 ヘドロの巻き上げは、流れの中心部よりも、水際付近が顕著でした。 3.川底からのあわの発生 確認されませんでした。 4.生きものの様子 上げ潮時に、小魚の群れ(ボラとウキゴリの幼魚)が納屋橋付近で確認されました。 松重閘門付近で、アオサギ、カワウ、ユリカモメ、セグロカモメが確認されました。 またカワウが20cm以上のコノシロを捕食する様子が確認されました。 これらの鳥が捕食する汽水性の魚類が遡上していたことが考えられます。 5.浮遊物の集積の様子 満潮時に、中橋付近で、浮遊物が集積する様子が確認されましたが、顕著な集積では ありませんでした。(潮の先端部分と考えられる) 納屋橋下流の掘割跡の凹部分の水域で、下げ潮時間帯に流下してきた浮遊物が 集積する様子が確認されました 集積した浮遊物は、上げ潮時間帯に凹部分から出て、上流に移動しました。 浮遊物は、この凹部分を下流点、潮の先端部分(中橋付近)を上流点として 行ったり来たりしていることも考えられます。 また、松重閘門の凹部分の水域でも集積が確認されました。 |

|

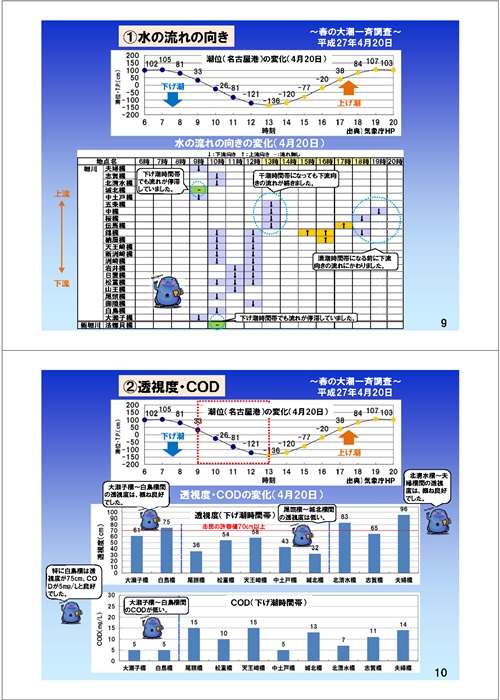

水の流れの向き 1.下げ潮時間帯でも上流部で流れが停滞していたり、中流部で、満潮時間帯になっても 流れが下流向きになっていたり、満潮時間帯になる前に下流向きの流れにかわるといった 現象が確認されました。 降雨の影響も考えられます。 透視度・CODについて 1.城北橋~尾頭橋の中流区間では透視度が低く、市民の許容範囲である70cmを 下回っていました。 2.白鳥橋~大瀬子橋間の下流部では、透視度はおおむね良好で、特に白鳥橋では 透視度が75cm以上、CODも5mg/L以下と良好でした。 3.夫婦橋~北清水橋間の透視度はおおむね良好でした。 |

|

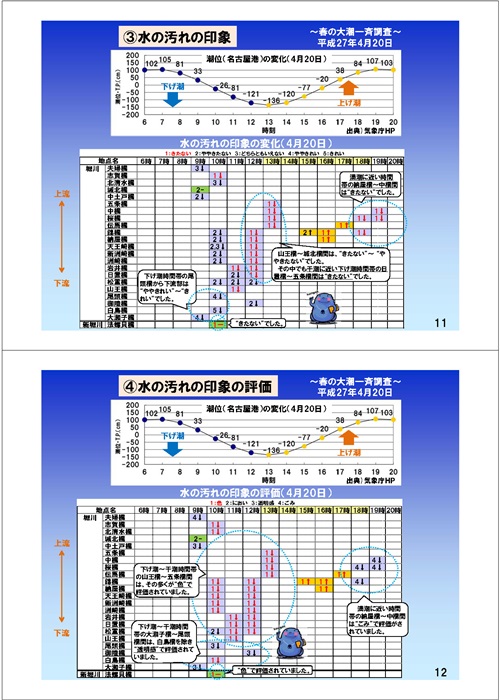

水の汚れの印象について 1.下げ潮~干潮時間帯の下流部 白鳥橋~大瀬子橋間は、「ややきれい~きれい」でした。 その評価は、白鳥橋を除くと、「透明感」で評価されていました。 2.干潮時間帯の城北橋~山王橋の中流区間は、「きたない~ややきたない」でした。 その評価は、色でされていました。 3.満潮に近い時間帯の、中橋~納屋橋間は、「きたない」でした。 その評価は、「ごみ」で評価されていました。 ⇒今回の調査では、中流の都市部では、干潮時間帯にきたないと感じた時は「色」で、 満潮時間帯にきたないと感じた時は「ゴミ」で評価していました。 |

|

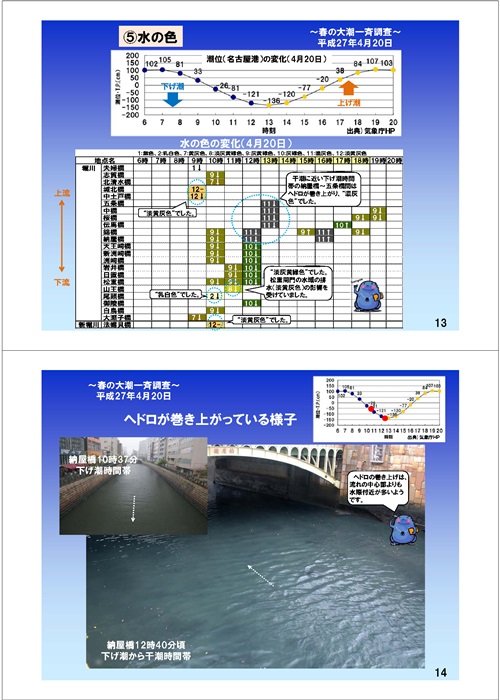

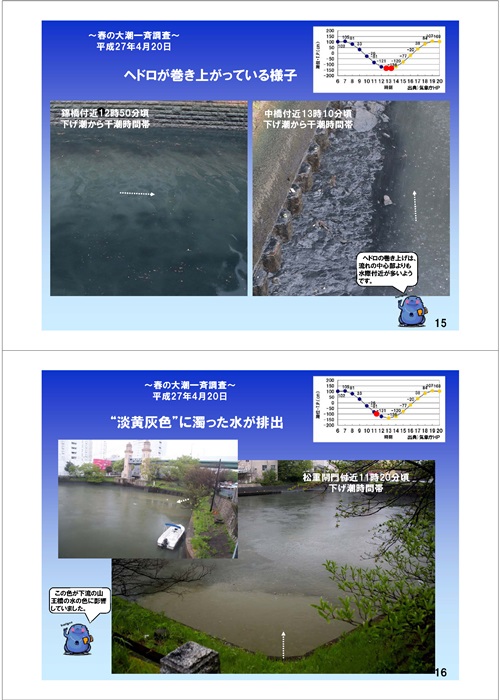

水の色について 干潮に近い下げ潮時間帯の、五条橋~納屋橋の中流区間では、 ヘドロが巻き上がり、「濃灰色」をしていました。 松重閘門の水域が、おそらく中川運河からのポンプ排水の影響で 淡黄灰色をしているのが確認されていますが、その影響を受けて、 山王橋付近の色も11時頃に淡黄灰色になっているのが確認されました。 納屋橋付近でヘドロが巻き上がっている様子 下げ潮から干潮時間帯 ヘドロの巻き上げは、流れの中心部よりも水際付近が多いようです。 |

|

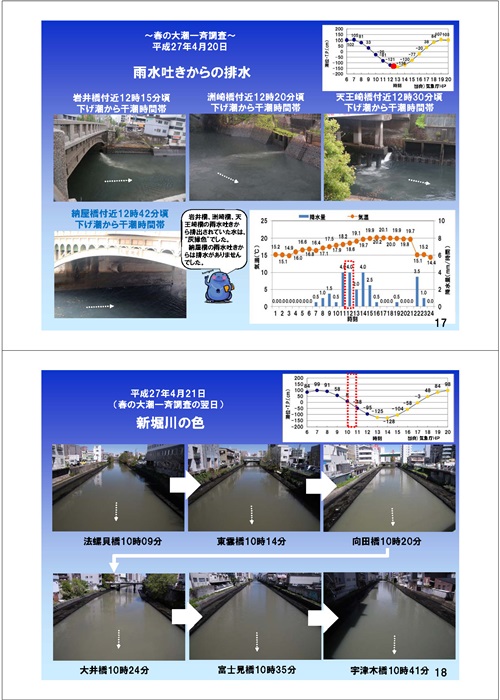

錦橋付近(写真左)と中橋付近(写真右) ヘドロが巻き上がっている様子 下げ潮から干潮時間帯 ここでも、ヘドロの巻き上げは、流れの中心部よりも水際付近の方が 多いようです。 松重閘門付近の写真 下げ潮時間帯 凹部の角(西北角)付近に、中川運河からのポンプによる排水の影響と思われる 「淡黄灰色」に濁った水が排出されているのを確認しました。 この色は、下流の山王橋の水の色に影響していました。 事務局注 このあと、約2週間後に、中川運河で魚の大量死が確認されました。 ⇒中川運河の魚の大量死の記事はこちら |

|

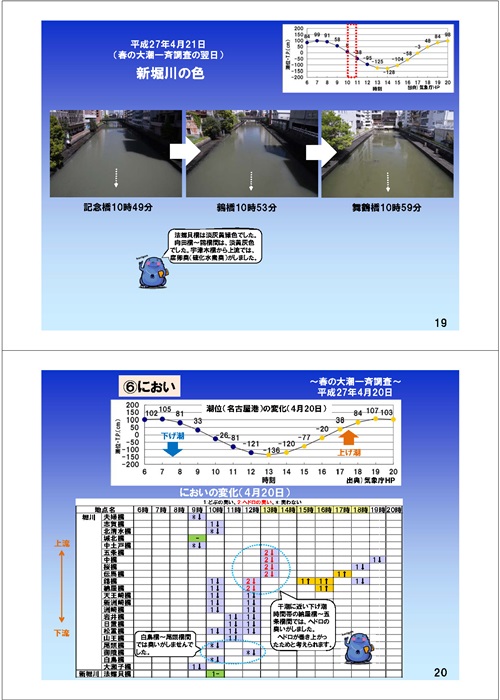

岩井橋、洲崎橋、天王崎橋の雨水吐きから排出されていた水は、 「灰緑色」でした。 その水の色は、川の色とほぼ同じ色であり、特にきたない色では ありませんでした。 降り始めの雨というわけでなく、またかなりの雨が降ったあとであったことも その理由かもしれません。 左は、新堀川の川の色を記録したものです。 法螺貝橋は、淡灰黄緑色でした。 向田橋~鶉橋間は、淡い黄灰色でした。 宇津木橋から上流では、腐卵臭(硫化水素臭)がしていました。 |

|

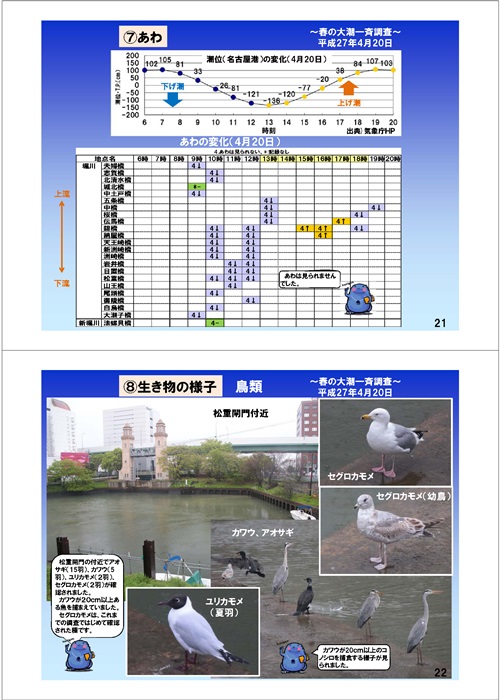

においについて 干潮に近い下げ潮時間帯の五条橋~納屋橋間の中流区間では、 ヘドロの臭いがしていました。 ヘドロが巻き上がったためと考えられます。 |

|

あわについて 今回の一斉調査では、あわは見られませんでした。 生きものの様子 松重閘門の付近で、アオサギ(15羽)、カワウ(5羽)、ユリカモメ(2羽)が 確認されました。 カワウが、20cm以上ある魚を捕まえていました。 セグロカモメは、これまでの調査ではじめて確認された種です。 |

|

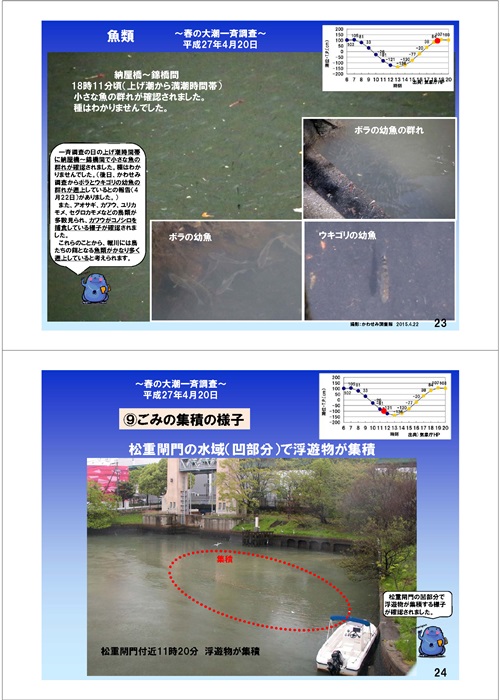

さなかの様子 この日の上げ潮時間帯に、錦橋~納屋橋間で、小さな魚の群れが確認されましたが 種はわかりませんでした。 後日、ボラとウキゴリの群れが遡上しているとの報告がありましたので、それであったのかも しれません。 また、アオサギ、カワウ、ユリカモメ、セグロカモメなどの鳥類が多数みられ、カワウが コノシロを捕食している様子が確認されました。 これらのことから、堀川には鳥たちの餌となる魚類が、かなり多く遡上していることが 考えられます。 ごみの集積の様子 松重閘門の水域(凹部分)で、浮遊物が集積しているのが確認されました。 |

|

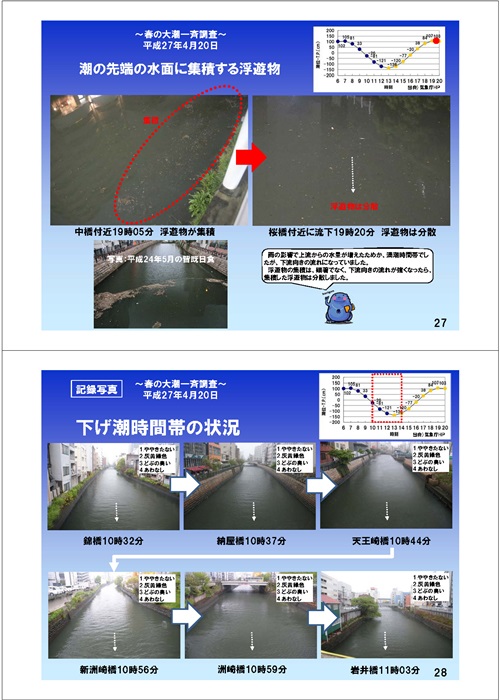

堀川における浮遊ゴミの移動特性に関する研究は、すでに2008年に 論文発表もされています。 納屋橋下流左岸の「掘割跡」の凹部分にも、下げ潮時間帯にゴミが集積してきました。 その浮遊物は、上げ潮時間帯に、凹部分から出て、上流に移動してゆきました。 |

|

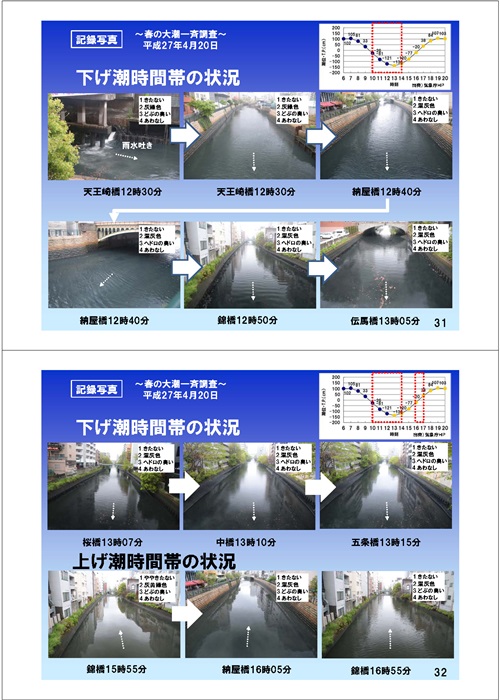

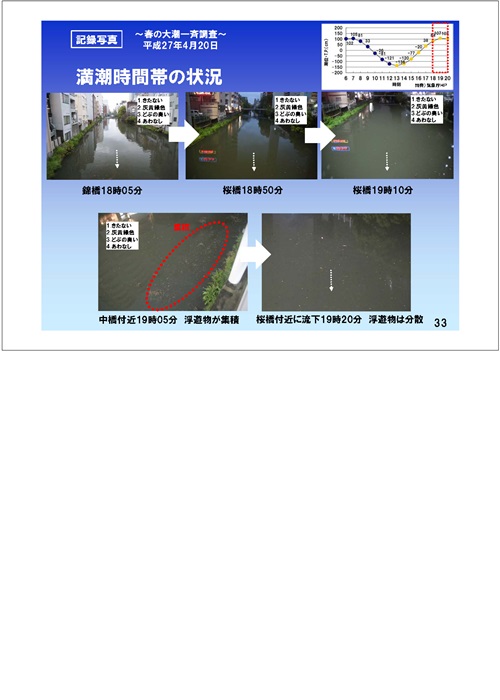

満潮時間帯の中橋付近の水面(潮の先端)に浮遊物が集積するのが確認されました。 ただ、浮遊物の集積は、今回は顕著なものではなく、下流向きの流れが強くなったら 集積した浮遊物は分散しました。 下げ潮時間帯の各地点での記録をご紹介します。 |

|

|

|

←上げ潮時間帯の状況です。 |

|

←満潮時間帯の状況です。 |

おともだちを誘って、みんなでたいっぱい調査隊、応援隊を作りましょう。 ⇒募集要項はこちら ⇒申し込みフォームはこちら ⇒社会実験に関する新聞報道はこちら |

||

みんなで堀川がきれいになるように応援しましょう! |

|

||||

| ホリゴンをクリックするとメールできるよ。 メールには、名前と電話番号を記入してね。 |

||||

| ⇒TOPに戻る ⇒活動記録目次へ戻る |